ブログ

ブログ

- 2025/09/20

- 足の痛み

捻挫とは、靭帯にストレスがかかり、伸びたり切れたりする事を指します。

捻挫の重篤度

捻挫は便宜上、三つの重篤度(ケガのひどさの度合い)に分類されており、次のように定義されています。

- 1度:靭帯が伸びた状態で、断裂箇所は無い

- 2度:部分断裂

- 3度:完全断裂

ただし、足首の捻挫の重篤度に限っては、単体の靭帯の損傷度合いで決定されず、 いくつ靭帯が損傷したかによって、その重篤度が決められる場合もあります。

とはいえ、定義の方法に違いがあるとしても、度数が高ければ「よりひどい捻挫」であって、 復帰に多くの時間を要する事には変わりありません。

捻挫をしてしまった時の応急処置

外部サポートについて

一度捻挫をしてから外部サポート(テーピング、サポーター、ブレイスなど)が手放せなくなってしまった人は少なくないと思います。

しかし、「長期的な外部サポートの使用」が、捻挫再発の原因にもなりかねません。

捻挫をしてから競技に完全復帰する過程で、外部サポートを使用する場合はありますが、

外部サポートは永続的に使用するものではなく、いずれは外部サポート無しで競技ができるようになる事を目標に、 リハビリテーションやトレーニングを行わなければなりません。

靭帯を完全断裂してしまうような、ひどい捻挫(3度の捻挫)の場合は例外ですが、それ以外は外部サポートを使用しない 完全復帰を目指すのが賢明でしょう。

現状の把握

さて、本来必要のない外部サポートを手放す事ができずに競技を続けている選手は、想像以上にたくさんいると思われます。

もし、長期にわたって外部サポートを使用していて「自分には本当に外部サポートが必要なのだろうか?」と疑問に思っている人は、 四つの項目から自分の足首の現状を把握してみましょう。 これは、以前捻挫をした足首が、反対側の足首と比べて、どのように違うかを確認する作業です。

この判断を行うには、いくつかのチェックポイントがあり、

これらのチェックポイントを全てクリアする事で、外部からのサポートを必要としない、理想の状態に戻る事が可能になるわけです。

言い方を変えれば、チェックポイントをクリアしない不完全な状態で「外部サポート」の助けを借りてプレーを続けても、 本来の意味での完全復帰は難しいという事です。

1.関節の動きのチェック

関節の動きに関しては、左右の足首が同じ範囲内で動くことが理想となります。

捻挫をした側の動く範囲が小さ過ぎても、また、大き過ぎてもいけません。

まず、(図1)に示す4方向に対し、自分で自分の足首を動かしてみましょう。

動かす場合は、親指の先を基準にして、足首だけを動かすように注意します。

この4方向への動きのチェックで、足首の動きが十分に存在するか否かを確認します。

次に(図2)に示す二つの動きは、スポーツドクターやトレーナーなどの専門家にテストしてもらう必要があります。

これは先のテストとは異なり、どれだけ関節の動きが大きいかを確認するテストです。

すなわち、前回の捻挫で靭帯がどれだけ伸びたり切れたりしたかを確認するのです。

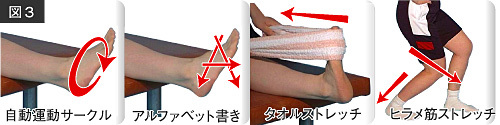

再度整理しますが、(図1)では動きが小さ過ぎないかどうかを、(図2)では大き過ぎないかどうかをテストします。 (図1)のテストで捻挫した側の動きが小さかった場合には、(図3)のトレーニングを行い、関節が大きく動けるようにしていきます。

もし、(図2)のテストで動きが大き過ぎた場合は、運動時の外部サポートの使用を継続し、 練習終了後に次のページで紹介する、筋力のトレーニングを実施することで足首の強さの再獲得を図ります。

2.筋力のチェック

次に筋力の状態確認です。

次に筋力の状態確認です。

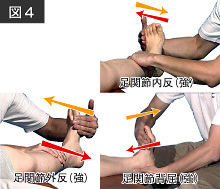

ここでは手で抵抗をかけ、力比べ(遠心性収縮)の要領で筋力を調べます(図4)。

図中の赤い矢印は、足の力を入れる方向、黄色の矢印は手の力を入れる方向です。

もし、捻挫をした足が反対側の足と比べて著しく弱く、手に押され負けしてしまうようであれば、以下に説明するトレーニングが必要です。

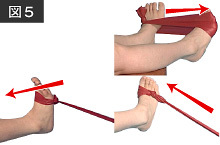

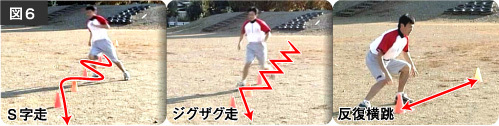

このトレーニング(図5)は、外部サポート抜きで行う必要があります。 (図5)のトレーニングが容易にできるようになったら、(図6)の3種目を素足でゆっくりとしたスピードで行い、慣れてきたら少しずつスピードを上げていきます。

このトレーニング(図5)は、外部サポート抜きで行う必要があります。 (図5)のトレーニングが容易にできるようになったら、(図6)の3種目を素足でゆっくりとしたスピードで行い、慣れてきたら少しずつスピードを上げていきます。

ただし、スピードを上げる場合は、1ヶ月以上のスパンで、決して無理をせず、自分の足首の状態を見ながら慎重にスピードを上げましょう。

なお、関節の動きが大きい人は、(図6)のトレーニングを行わないように注意してください。

3.筋持久力のチェック

次に、(図5)と(図7)のトレーニングが左右同じ回数できるか確認します。

次に、(図5)と(図7)のトレーニングが左右同じ回数できるか確認します。

捻挫をした側の足が著しく少ない回数しかできない場合は、

テストで行った(図5)と、(図7)のトレーニングを反復して行っていきます。

10日から2週間しても改善が見られない場合は、

医師に相談し、腰部に問題がないか確認しましょう。

また、1,2回目は左右同じように力が出せても、回数を重ねるごとに力が急降下するような場合も、腰部の神経が原因という場合があるので、専門家の支持を仰いでください。

4.バランス能力のチェック

バランス能力は図8のように不安定な物(以下アジリティディスク)の上で片足バランスをとり、テストします。

バランス能力は図8のように不安定な物(以下アジリティディスク)の上で片足バランスをとり、テストします。

左右同じようにバランスがとれれば合格ですが、 そうでない場合、本テストで行ったアジリティーディスクの上でバランスをとる事をトレーニングとして行っていきます。

少しハード練習をして息が上がっているときに、アジリティーディスクの上でバランスをとると、非常に高いトレーニング効果が得られます。

このトレーニングを行う場合でも、外部サポートは外した状態で行います。

HOME

HOME 当院のご案内

当院のご案内 診療案内

診療案内 営業日

営業日 料金のご案内

料金のご案内 新着情報

新着情報 患者様の声

患者様の声 Q&A

Q&A 求人情報

求人情報